会見リポート

2016年05月30日

10:30 〜 11:30

10階ホール

野口健さん 熊本県益城町テント村報告会見

会見メモ

会見リポート

震災で初の「テント村」を設営 「避難所」の在り方を問う

川口 俊樹 (東京新聞・中日新聞出身)

熊本地震で震度7の揺れを2度観測した熊本県益城町(ましきまち)の町総合運動公園に156張りの「テント村」が誕生したのは、最初の地震から10日経った4月24日だった。音頭をとったのは登山家の野口健さん。車中泊の被災者がエコノミークラス症候群で亡くなったことを報道で知り、胸を痛めた。600人がテントに入った。そのテント村が「大雨で浸水する危険性が大」などの理由で町の判断で5月31日に閉鎖された。閉鎖前日、野口さんがテントに込めた思いを語った。

テントを届けよう――。そう決断したのは、山男の野口さんにとっては家族同然のネパールのシェルパたちからの連絡だった。「去年は日本人に助けてもらった。今度は僕たちが日本を助けたい。お金を送ります」というメッセージ。震災発生から3日目だった。野口さんは昨年4月にネパール大地震が発生した際、日本で寄付金を募り、買ったテントを彼らに配った。シェルパたちの“恩返しをしたい”という気持ちが野口さんを動かした。

ツイッターで、どうやってテントを九州の避難所に届けるたらいいのか、と野口さんがつぶやくと、旧知の間柄の岡山県総社市の片岡聡一市長から「了解。やりましょう」と返事が来て、野口さんが自費で確保した156張りのテントを総社市が運ぶことになった。

片岡市長によると、東日本大震災後の2013年12月に「大規模災害被災地支援に関する条例」を制定し、市長の権限で他の自治体を支援できるようにしたため、即座に益城町支援を決断できた。テント村には世界各地で緊急医療支援活動をしているAMDAも医療テントを張って協力した。

日本の被災地で初めて登場したテント村。これをどう受け止めるか――。

テント村で過ごした子供や女性は野口さんやスタッフにこう言う。「建物の中は怖い。テントだと少しは安心」。「私は体が弱いので、何かの病気が避難所でうつったら怖い。それにテントは隔離されていて、何をしていても気にしなくていい」。おおかた好評のようだ。

しかし、現実はこうだ。災害対策基本法は市町村長に対し、一定の基準を満たした「公共施設その他の施設」を「指定避難所」に指定しなければならない、と規定している。これに基づき多くの自治体は学校や公民館を避難所に指定し、町内会と共同運営することにしている。ところが避難所に車で避難して来た人の駐車場や、テントを張るスペースまで避難所のエリアに入れて災害対策を考えている市町村は極めて少ない。テント村をつくるという発想は、まだない。

想定されている巨大地震のひとつが南海トラフ地震。これは伊豆半島西の駿河湾から南西に延びる海底のプレートが日本列島の下に沈み込むことによって発生する地震で「今後30年間に60~70%の確率で起きる」と国が発表している“宿命の巨大地震”。首都圏から九州までの広域で被害が出るとされる。

記者会見で「熊本地震はこれまでの地震の概念を大きく覆す地震だ。テント村は選択肢のひとつ」(片岡市長)、「テント村は仮設住宅ができるまでのつなぎとして有用」(野口さん)という発言があった。全国の首長にはテントの活用を選択肢の1つとして、避難所の見直しをすることを期待する。

ゲスト / Guest

-

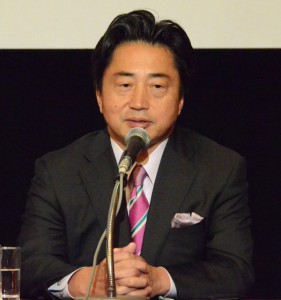

野口健 / Ken Noguchi

登山家 / Alpinist