会見リポート

2022年01月20日

14:00 〜 15:30

10階ホール

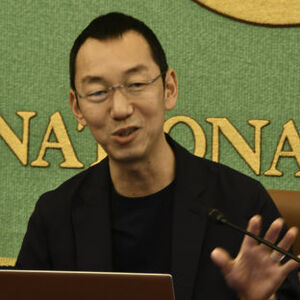

「2022年経済見通し」(3) 山口周・独立研究者、著作家

会見メモ

独立研究者で、著作家の山口周さんが、コロナ後の消費や働き方に求められる思考・行動様式について話した。

司会 中山淳史 日本記者クラブ企画委員(日本経済新聞社)

※本研究会の動画はYouTubeに公開しません。

会見リポート

「意味」にこそ高い付加価値

大岩 佐和子 (日本経済新聞社編集委員)

ノーノーマルという独自の言葉を使い「ニューノーマルという考え方は危険だ。せっかく常識の解体が進む時代を生きてるわけだから普通ということ自体の位置づけをきちんと考えた方がいい」と強調した。変化を予測して外れ、外れるたびに右往左往して受動的に動くのと、ファンダメンタルに暮らしや社会のあり方を考えアクティブに仕掛けていく個人や組織とでは大きな差がつくという。

消費においては、モノにマイナスの価値が生まれている。こんまりさん(片付けコンサルタントの近藤麻理恵さん)が世界中で受け入れられているのがそれを象徴するという。顧客のペインを精緻にくみ取って解決策を出す20世紀的なマーケティングは破綻している。問題は希少化し、正解はコモディティ化しており、消費者に聞いても問題は出てこないという。これから先求められるのは「問題を作り出す力」だとし、テスラを例に挙げた。同社は顧客のペインから事業をスタートしたのではない。環境に悪いからガソリン車に乗りたくないという人はいなかった2003年に、電気自動車に変えていくべきだという新しい問題を多くの人に生み出して創業した。

予測は無効化している。消費者の価値観は変わり、あらゆる市場で、最も高機能で役立つモノが実は一番低価格で売られ、利益が出ない状況にある。既に高機能のモノをさらに役に立つようにしてたとえ10倍の価格にしても売れないだろう。一方で「意味がある」に高い付加価値が認められている。動物実験をせずに化粧品を製造するとしたボディショップを事例に、意味のイノベーションの重要性を説いた。機能的価値で戦うのが基本だった自動車産業でも、どういう種類の電力で作られたかが判断基準に入り、日本は意味の形成の競争で敗北しつつあるという。

このほかにスキルや知識が不良資産化していることや、権力格差が低い社会の方がイノベーションが起こりやすいことも指摘した。

ゲスト / Guest

-

山口周 / Shu Yamaguchi

独立研究者・著作家

研究テーマ:2022年経済見通し

研究会回数:3