会見リポート

2021年10月20日

15:30 〜 17:00

10階ホール

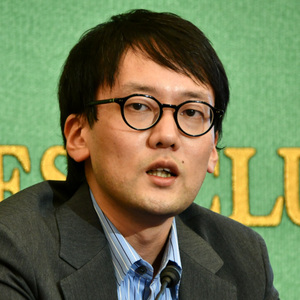

「脱炭素社会」(1) 斎藤幸平・大阪市立大学准教授

会見メモ

ベストセラー『人新世の「資本論」』(集英社新書、2020年)で「持続可能で公正な社会を実現するためには資本主義のグレートリセットが必要」と説いた斎藤幸平さんに、脱炭素社会に必要な哲学と課題を聞いた。

司会 竹田忠 日本記者クラブ企画委員(NHK)

※ゲストの意向によりYouTubeへの動画公開はしません。

会見リポート

大量消費やめ「脱成長」社会を

小林 伸年 (企画委員 時事通信社解説委員)

「コロナ禍が最大の危機ではない。これからやってくる危機のリハーサルにすぎない。それが気候変動」―。シリーズ企画「脱炭素社会」の1回目のゲストとして登壇した斎藤幸平・大阪市立大学准教授はこんな言い回しで地球温暖化に警鐘を鳴らした。

主張は明快だった。二酸化炭素排出量を実質ゼロにする脱炭素社会の実現には「脱成長」が必要だということ。つまり、地球温暖化は資本主義の帰結であり、資本主義は成長を前提とする経済システム。目いっぱい生産し、消費することを是とする。そうしたシステムを温存したままでは気候変動は防げない。だからグレートリセットをし、成長を前提としない社会を構築しなければならないという。

確かに経済成長しながらCO₂排出量を減らすデカップリングを実現した国がないでもない。しかし、温暖化防止効果は限定的であり、世界がネットゼロを目指す2050年には間に合わない。CO₂を大気中に放出しない技術も開発されつつあるが、新技術が登場してもフル生産を続ければいずれ限界が来る。

加えて、ただ気候変動を防げばいいというものではないとも言う。例えばバイオマス発電を増やす場合、発展途上国の広大な土地を占有して栽培した植物を輸入して原料にするのでは形を変えた植民地主義であり、地球規模で不平等や格差拡大を助長すると指摘した。

では私たちはどうしたらいいのか。まずは大量消費をやめるべきだと説く。大量消費がなくなれば短期的には経済にマイナスだが、引き換えに安定した気候の下で暮らせるので「成長しなくても潤沢な社会はつくれる」とした。そして、そのための財源として、プライベートジェット機を乗り回すような富裕層への増税を挙げた。

にわかに実現可能とは思えない話ばかりだったが、そう感じるのは気候危機を過小評価しているからだということらしい。考えさせられた。

ゲスト / Guest

-

斎藤幸平 / Kohei Saito

大阪市立大学准教授 / Associate Professor, Osaka City University

研究テーマ:脱炭素社会

研究会回数:1